L’élevage haut-alpin, une dynamique fragile

L’élevage haut-alpin représente aujourd’hui plus de 800 exploitations dédiées aux ovins, bovins, caprins, équins et porcins. Si la dynamique est réelle, avec l’installation de nouveaux agriculteurs, elle est aussi fragile, avec les contraintes liées au métier : pénibilité, charges, mais également prédation.

L’élevage de caprins se développe

On dénombre aujourd’hui environ 50 éleveurs de chèvres laitières dans le département, pour environ 6000 chèvres. Les Hautes-Alpes, initialement constituées d’élevages fromagers, qui réalisent la transformation fromagère et la vente des produits sur place, voient actuellement de plus en plus d’installations d’élevages laitiers se développer. Celles-ci fournissent les fromageries en direct sans transformer le lait. Cela a permis de créer des ateliers complémentaires dans des exploitations déjà existantes qui élèvent d’autres animaux. Les éleveurs de chèvres sont ainsi en légère augmentation, car leur installation demande moins d’investissements et moins de fonciers, mais ils restent tout de même minoritaires dans le département.

Les ovins, un élevage mis à l’épreuve

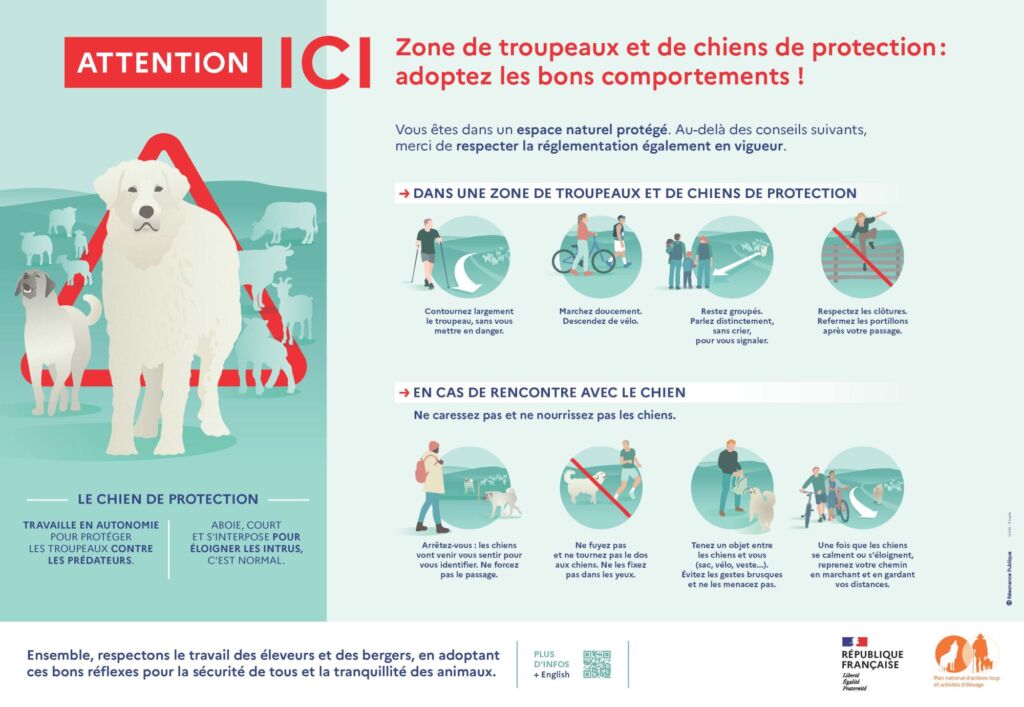

L’élevage d’ovins représente près de la moitié de l’élevage total sur le département, avec plus de 168 000 brebis pour près de 400 exploitations. C’est l’élevage le plus répandu sur le département compte tenu de son adaptation au contexte de montagne sèche, avec de grandes zones pastorales et la pratique ancestrale de la transhumance en troupeaux collectifs l’été. Mais il est sujet au problème de la prédation et de la difficulté de poursuivre l’élevage, avec la stigmatisation des chiens de protection. « Les chiens de protection posent problème aux éleveurs car ils changent le regard des autres usagers de la montagne et des habitants sur l’élevage. Ils sont vus négativement et cela devient compliqué », explique Nathalie Girard, de la chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes.

« Les éleveurs se sentent mis à l’écart et montrés du doigt à cause des chiens de protection. Mais il faut éduquer les usagers aux bons comportements à adopter quand on se retrouve confrontés à eux. Il y a notamment des médiateurs qui sont mis en place l’été » explique-t-elle. En effet, ces chiens ne sont pas des chiens d’attaque mais des chiens de protection et ne doivent pas être vus comme un danger. « Il suffit de leur montrer que nous ne sommes pas une menace pour eux ni pour le troupeau » ajoute Nathalie. « La profession doit faire un gros travail de sensibilisation auprès des touristes mais également des habitants. Cela occasionne une contrainte pour eux mais il faut leur faire comprendre que ces chiens de protection sont nécessaires ».

L’élevage ovin du département est surtout reconnu pour sa production d’agneaux de qualité avec le label rouge IGP « agneau de Sisteron », dont le cahier des charges impose l’utilisation de surfaces pastorales, l’absence d’OGM dans l’alimentation et des conditions d’élevage favorisant le bien-être animal notamment.

Un début de mouvement vers un élevage hors-sol

Ces contraintes amènent les éleveurs à se tourner vers de l’élevage hors-sol, c’est-à-dire de l’élevage en bâtiment. « Ce qui est paradoxal aux vues de nos milieux naturels qui invitent à un élevage extensif et pastoral. Mais tout cela est aujourd’hui remis en question par la présence du loup », insiste Nathalie. « Chacun a une part de responsabilité dans le choix sociétale de la cohabitation entre l’élevage et le loup. Outre le fait qu’on ne trouvera peut-être plus d’agneaux pastoraux, cela aura aussi un impact sur la biodiversité, la qualité des paysages et la qualité de vie des animaux » ajoute-t-elle. « Il faut faire valoir notre mode d’élevage extensif qui est le bon, lié à des pratiques traditionnelles, respectueuses de l’environnement et des animaux mais à cause de cette pression, l’équilibre est fragile. Pour le moment nous n’avons pas trouvé de meilleure solution que les chiens de protection et il faut que tout le monde aide les éleveurs à retrouver leur place première de générateur de la qualité de vie des Hautes-Alpes et de fournisseur de produits de qualité ».

La plupart des éleveurs ovins utilisent par ailleurs des parcs mobiles en vallée, autour de leurs exploitations. Cela permet aux bêtes de paître de l’herbe fraîche en continu et de façonner les champs sans barrières fixes, ce qui contribue à la naturalité des paysages. « Là encore, la population doit faire attention à ces parcs. Il ne faut pas y pénétrer quand les animaux sont parqués. Les éleveurs y retrouvent parfois des voitures garées ou des tentes plantées pour la nuit ! » assure Nathalie.

Les bovins, un fort enjeu de mise en avant de la qualité

L’élevage de bovins dans les Hautes-Alpes reste stable avec environ 32 000 bêtes élevées par près de 300 exploitations et connaît même une reprise d’activité avec le développement de la filière bovins viande. Les 2/3 des éleveurs de bovins produisent principalement des veaux de 8/9 mois exportés vers l’Italie, mais aussi des animaux engraissés pour la consommation locale que l’on peut retrouver sous la marque « Patur’alp ». Un label rouge « Les excellentes » est également en cours pour différencier et mieux valoriser les meilleures bêtes.

Moins d’1/3 des éleveurs bovins font du lait. Leur nombre est limité (environ 90), mais ils sont importants pour la région, puisque 80% du lait produit en région PACA provient des Hautes-Alpes ! Depuis 10 ans, de nouveaux opérateurs se sont installés sur le département, avec des fromageries privées et des groupements d’éleveurs locaux. Deux démarches de certification sont en cours avec le bleu du Queyras (IGP) et la tomme du Champsaur (AOP). « Cela a entraîné une émulation des éleveurs et des fromagers et permet une dynamique positive pour la filière » explique Nathalie. D’autres opérateurs se sont aussi installés ces dernières années comme Sacré Willy à Tallard ou La Fermière à Gap, ce qui a engendré une demande plus forte que les volumes disponibles. « Le lait des éleveurs est ainsi mieux valorisé, la rareté créant la richesse. L’enjeu de ces prochaines années est donc de structurer la filière laitière, en renouvelant les élevages existants, en augmentant les volumes produits et en facilitant l’installation de nouvelles exploitations », conclue Nathalie.

L’élevage porcin, un bel exemple de valorisation

Ils ne sont que 6 éleveurs mais valorisent parfaitement leur production de porc avec la création en 1948 de la coopérative « Le Montagnard des Alpes », qui regroupe des éleveurs de viande de porcs provenant d’animaux nés au cœur des montagnes haut-alpines. Ils doivent pour cela suivre un cahier des charges, garant de la qualité des produits, qui exige notamment de nourrir les animaux avec des céréales issus de leurs propres champs, de ne pas utiliser d’antibiotiques ou d’OGM, ou de privilégier les circuits courts afin d’éviter des temps de transport trop longs. Mais si cette filière fonctionne bien, elle n’a pour autant pas créé d’émules et le nombre d’éleveurs n’a pas augmenté au fil des années, tant il reste difficile d’implanter de nouvelles porcheries. Mais on note tout de même le développement de petits ateliers porcins qui pratiquent la vente directe.